Живопись Японии

Живопись Японии

К начальному периоду истории изобразительного искусства Японии относятся несколько дошедших до наших дней буддийских алтарных и стенных росписей, датируемых VII - началом VIII в.

Наиболее ранняя из них - роспись алтаря Тамамуси в монастыре Хорюдзи (VII в.). На боковых стенках алтаря, покрытых черным лаком, красными, желтыми, зелеными растительными красками художник изобразил эпизоды из жизни Будды, сцены религиозных обрядов, а также фигуры бодхисаттв и других персонажей.

В главном храме монастыря Хорюдзи - Кондо (Золотой зал) росписи на стенах выполнены как в большом размере (примерно три на два с половиной метра) - изображение сцен рая, так и в меньшем размере (примерно три на полтора метра) - изображение бодхисаттв, архатов, летящих апсар.

Росписи Хорюдзи обычно сравнивают с индийской живописью в пещерах Аджанты и отмечают их близость к китайскому искусству эпохи Тан (618-907).

В сокровищнице Сёсоин монастыря Тодайдзи хранится несколько живописных изображений, сделанных в эпоху Нара (710-794). В лучших традициях танской живописи выполнена роспись на знамени, известная как "Суми-э босацу дзо" ("Бодхисаттва, сидящий на облаке"), а также на шестистворчатой ширме "Дзюка бидзин" ("Красавица под деревом").

Еще один вид живописного искусства эпохи Нара представляют свитки с текстами священных текстов буддизма, которые изготовлялись в монастырях "нарских школ". Прекрасный художественный образец этого искусства - иллюстрированная сутра "Э инга кё". Над китайским текстом сутры изображены эпизоды из жизни будды Сакьямуни (хранится в коллекции Токийского университета изящных искусств и музыки).

С начала IX в. широкое распространение получили мандала (яп. мандара) - важнейший элемент обрядовой и культовой практики буддийских сект Сингон и Тэндай. Мандалы изображают сложную структуру буддийского мироздания. Два подобных изображения находятся в храме Дзингодзи: "Мандала Мира Алмаза" ("Конгокай") и "Мандала Мира Чрева" ("Тайдзокай"), датируются 824-833 гг.

Второй тип буддийской живописи, получивший развитие в IХ-Х вв, - это изображение божеств - защитников веры. С этими божествами были связаны многие обряды, и их изображения стали самостоятельным объектом поклонения. Божества-стражи изображались обычно в фантастическом и устрашающем облике полулюдей-получудовищ на фоне языков пламени. Они выступали как олицетворение потусторонних таинственных сил, во власти которых находится человек. Большинство из них при всей грозности облика и мистичности наделялись доброй властью. Наиболее известным в живописи этого времени является изображение божества Фудо Мё.

После X в. рост популярности амидаизма стал заметен в буддийском изобразительном искусстве. Появляется новый жанр храмовой живописи - изображения Будды Амиды. В окружении бодхисаттв Будда является верующим, чтобы спасти их после смерти и пригласить в свой рай. Сохранившиеся фрагменты подобной росписи "явления Амиды" можно увидеть в зале Хоодо (Феникса) монастыря БЁдоин (1053 г.). Важным памятником, объявленным национальным сокровищем, считается триптих под названием "Амида сёдзю райгодзю" ("Сошествие Амиды и сопровождающих его бодхисаттв") - цветная роспись на шелке середины XII в., которая сейчас хранится в монастырском комплексе Коясан, префектура Вакаяма, а первоначально принадлежала монастырю Энрякудзи на г. Хиэй (Хиэйдзан).

В середине эпохи Хэйан китайский стиль живописи (кара-э) начинает уступать место совершенно другому, самобытному стилю, известному как ямато-э. Подлинных образцов японской светской живописи IХ-Х вв. не сохранилось, но имеются многочисленные свидетельства ее существования.

Самые ранние изображения в этом стиле - росписи на ширмах и раздвижных перегородках. На них, как правило, изображались картины четырех времен года, события по месяцам года и прославленные своей красотой места.

В это же время появляется новая форма изображения - раскрашенные горизонтальные свитки живописи (эмакимоно), длина которых иногда превышала десять метров. Они иллюстрировали литературные произведения, объединяя рисунки и текст.

Самый ранний образец свитка эмакимоно - "Гэндзи-моногатари эмаки " (раскрашенный свиток "Повести о Гэндзи") начала XII в., фрагменты которого дошли до наших дней. Свитки "Гэндзи-моногатари эмаки" приписывают художнику Фудзивара Такаёси, работавшему в первой половине ХII в. Изящный и уравновешенный стиль изображения получил название "онна-э", т.е. "живопись в женской манере". "Живопись в мужской манере " ("отоко-э") процветала в конце XII в., отражая более популярный вид иллюстрированных ручных свитков. "Сигисан энги эмаки" ("Легенды горы Сиги") - очень ценный образец подобного свитка. Стоит упомянуть еще "Бан дайнагон эмаки" ("История придворного дайнагона Бан"), "Нэнтю гёдзи эмаки" ("Ежегодные ритуалы и церемонии"), который приписывают Токива Мицунага (выполнен около 1173 г.). Появляются ручные свитки с религиозными сюжетами - "Дзигоку-дзоси" ("Мир голодных духов") и др.

В конце XII в. возникла мода на портреты. Превосходные портреты вышли из-под кисти Фудзивара Таканобу. Наиболее известны портрет военного деятеля и чиновника Тайра Сигэмори (ХII в.) и портрет сёгуна Минамото-НО Ёритомо (ХII в.). Наряду с портретной живописью самое яркое явление - повествовательные свитки эмакимоно, сюжеты которых связаны с героическими эпопеями - гунки. Самый выдающийся памятник - "Хэйдзи-моногатари эмаки" (иллюстрации к "Повести о войне годов Хэйдзи"). Известны также свитки "Сказания о монгольском вторжении", "Жизнеописание святого Иппэна", "Чудеса святилища Касуга" и другие.

В течение XIV в. живопись на свитках, так популярная в предыдущие столетия, постепенно угасает и уступает место новому виду изобразительного искусства - живописи тушью (суми-э, или суйбокуга). Суми-э (или монохромная живопись), культивируемая в крупных дзэнских монастырях Камакура и Киото, была завезена из сунского (960-1279) и юаньского (1279-1368) Китая и очень ценилась дзэнскими художниками и их покровителями. Более всего почиталась живопись китайских мастеров Му-ци (яп. Моккэй, работал ок. 1250 г.) и Лянь Кая (1140-1210). Дзэнские монахи-художники рисовали также портреты т.н. тиндзо, например, портрет прославленного наставника Мусо Сосэки (1275-1351) выполнил его ученик Муто Сюи. Однако живопись тушью оставалась главнейшим занятием. В традиции суми-э важнейшими фигурами ранней дзэнской живописи были Као Нинга (начало XIV в.) и Мокуан Рэйэн (середина XIV в.).

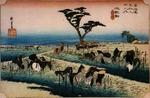

К концу XIV в. монохромная пейзажная живопись стала основным и наиболее почитаемым в дзэнских монастырях (и в кругу их покровителей из кла на Асикага в Киото) жанром изобразительного искусства. Минтё (1352-1431) и Дзёсэцу (начало XV в.) выработали основные формы пейзажного жанра. В XV в. Тэнсё Сюбун (?-ок. 1460) и Сэссю Тоё (1420-1506) довели китайский монохромный пейзаж до адекватного "японского формата". В этом отношении особо примечателен пейзаж Сэссю, изображающий прославленную своей природной красотой местность в Японии - Аманохасидатэ (написан ок. 1501 г., хранится в Национальном музее Киото).

на Асикага в Киото) жанром изобразительного искусства. Минтё (1352-1431) и Дзёсэцу (начало XV в.) выработали основные формы пейзажного жанра. В XV в. Тэнсё Сюбун (?-ок. 1460) и Сэссю Тоё (1420-1506) довели китайский монохромный пейзаж до адекватного "японского формата". В этом отношении особо примечателен пейзаж Сэссю, изображающий прославленную своей природной красотой местность в Японии - Аманохасидатэ (написан ок. 1501 г., хранится в Национальном музее Киото).

ВЕРНУТЬСЯ

на Асикага в Киото) жанром изобразительного искусства. Минтё (1352-1431) и Дзёсэцу (начало XV в.) выработали основные формы пейзажного жанра. В XV в. Тэнсё Сюбун (?-ок. 1460) и Сэссю Тоё (1420-1506) довели китайский монохромный пейзаж до адекватного "японского формата". В этом отношении особо примечателен пейзаж Сэссю, изображающий прославленную своей природной красотой местность в Японии - Аманохасидатэ (написан ок. 1501 г., хранится в Национальном музее Киото).

на Асикага в Киото) жанром изобразительного искусства. Минтё (1352-1431) и Дзёсэцу (начало XV в.) выработали основные формы пейзажного жанра. В XV в. Тэнсё Сюбун (?-ок. 1460) и Сэссю Тоё (1420-1506) довели китайский монохромный пейзаж до адекватного "японского формата". В этом отношении особо примечателен пейзаж Сэссю, изображающий прославленную своей природной красотой местность в Японии - Аманохасидатэ (написан ок. 1501 г., хранится в Национальном музее Киото).